中间声音丨黄晓华:一个机构应该越来越能找准它的定位

中间声音

编者按:在当代艺术生态中,除了艺术家、策展人、学者、画廊主、独立空间主理人、艺术从业人员等,以个体或群体身份出现的赞助人,也在其中扮演了不可或缺的重要角色。他们开设基金会、支持艺术机构,全心推动艺术圈生态健康发展,与艺术家、画廊和美术馆相互作用,更多面地支持并推动当代艺术前行。在艺术家、学者、画廊及机构发声的同时,赞助人从另一个视角提供了艺术世界如何健康发展的线索。

2021年4月25日,北京中间艺术基金会执行理事黄晓华先生受 “画廊周北京2021” 邀请与现任UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长兼CEO田霏宇先生,UCCA创始理事、“The Room”创始人刘兰女士,收藏家乔志兵先生展开对谈,探讨如何以多元丰富的项目促进艺术生态发展,共叙城市文化提升的路径。

注:本文选自“画廊周北京2021”主办的论坛“收藏家的角色未来如何更好的发展以及促进艺术生态及城市文化的发展”,文章提取了黄晓华先生与田霏宇先生的部分对谈内容,略有修订,感谢两位作者的授权。

北京中间艺术基金会 执行理事 黄晓华

UCCA尤伦斯当代艺术中心 馆长兼CEO 田霏宇

田霏宇:我想首先从健康生态这个角度出发,您在收藏事业和赞助事业中做了巨大的贡献和巨大的创新,但我觉得可能所有行动是基于理想中当代艺术的状态和生态的设想。第一个问题我很好奇所做的这些对当代艺术、对艺术家、和对艺术机构的支持,其实是基于什么样的一个愿望?自己的使命感是来自于哪里?对当代艺术的期待又是什么?

黄晓华:我们跟当代艺术的介入,其实是当时在香山前面做中间建筑这个项目,在它的北侧沿街利用旧厂房做了一个展厅,最开始是我们第一任总监周翊先生引入的当代艺术,做的是群展,我们对艺术家驻留、交换、创作,多少有一些了解。之后,我们中间美术馆的第一任馆长袁佐先生接手了工作,他的兴趣是在绘画性,是很专的一个层面,因此我们就在有绘画性的展览上有所侧重,我觉得不能把那个说成是当代,那是对现代主义的一个挖掘和回溯。然后第二任馆长卢迎华女士上任以后,因为她对艺术史特别专注,也是她的学术所长,我们又开始对现当代,甚至整个1949年之后的艺术进行梳理。

中间艺术区

中间美术馆

从艺术的赞助和支持来说,我们觉得一个机构所能做的事情其实很有限,因为面对艺术这么庞大的领域,它是一个泛文化的延伸,一个深层的探索,所以我觉得一个机构应该是去越来越找准它的定位,我们在驻留这方面有我们的机构特征,另外还有近年来对艺术史的梳理。

田霏宇:刚才讲座前跟黄老师也在交流,因为中国这个生态其实还在成型当中,每年有很多的发展,很多新的空间出现,整个生态一年比一年要丰富和多元化。刚才我们说到您当时去到费城的巴恩斯基金会(Barnes Foundation)受到了很大的启发,我也很好奇是不是在建立基金会和美术馆的过程中有什么其他外在和内在的影响给到您做收藏、或者是经营空间、或者是做跟艺术相关的一些灵感?

巴恩斯基金会,图片来源:网络

黄晓华:没有上升到启发,实际上这是一个学习的过程,巴恩斯也好,很多国外的模式是很普世的。如果你要做一个公共艺术空间的话,那么这个钱的赞助渠道一定是要跟你展呈的内容和主题有所隔离,就是赞助人不让个人的趣味影响到支持的学术团体和公共空间的主题。所以我从来都没有把个人兴趣的藏品和基金会的藏品拿到展上,因为我能基本掂量出学术主持人和馆长的兴趣在这儿或者不在这儿,反而我们的藏品没准到外面展更合适,因为趣味比较窄,面对现在艺术史这么弘大的叙事主题,某个赞助人带有个人趣味的,又不是当代艺术范畴的,可能就有点不太合时宜。

田霏宇:所以你会把自己的收藏家的身份和美术馆的存在隔离开?

黄晓华:对,但是也会有某些展览的时候,如果想要特定时期的作品,我们赞助人群体里谁又有这个作品,刚好符合到那个历史时期的那个阶段,就会一搜罗把作品拿出来展,但那只是代表那个点的情况。

田霏宇:因为中间美术馆最著名的就是做学术研究的计划,以及一些可能会持续蛮长一段时间的出版计划,刚才说到卢迎华馆长的工作,你不会直接去干预,但是你在这个过程中应该有蛮多的学习或是能接触这样的学术场域,我很好奇你作为机构背后的力量,这样的一个产出对你来说意味着什么?或者是你从中有什么学习和交流?

黄晓华:这个话题挺大的,因为中间艺术区除了美术馆以外还有剧场,还有艺术影院,从我们对戏剧的选择其实也能看出来,整个我们理事会对艺术的介入,不想去做太个性化的,还是应该想办法把公众性提升起来。对艺术史的梳理之余公众性是极为重要的,因为这块艺术史尤其是1949年之后的艺术史,我们之前的官方版本占据了主流,之后民间的或者海内外的很多出色的学者也有不同的出版,但是这个梳理是远远不够的。从1972年到1982年的“沙龙沙龙”展,到这次的“巨浪与余音”展,70、80年代的这段历史有多么重要,怎么强调都不过分。那么它对今天的影响——特别是这一代人都还健在的情况下——会比更久远的历史对当下的影响力要更强。

展览“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”海报

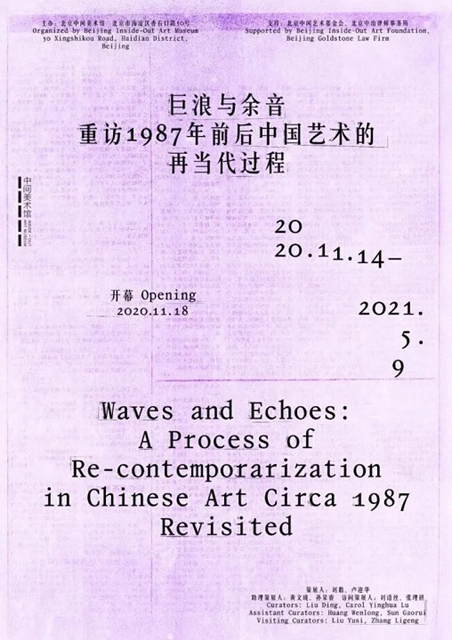

展览“巨浪与余音:重访1987年前后中国艺术的再当代过程”海报

那么理事会对于馆长的决策,倒不是说能用“完全尊重”这个词替代,我们实际上是经常一起来讨论的。换句话说,我们掂量一下自己没太有能力跟主持人做成一个交流的模式,我们观察到关键是馆长本人要请到不同的艺术家来参与。像卢迎华老师特别想打破艺术的边界,文学的、戏剧的、诗歌的、舞蹈的,前年我们做了影响罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)创作的那位伊冯娜·雷娜(Yvonne Rainer)的展览,我还特意去MoMA把她回顾展那本书背回来了。所以我就想打破艺术的边界,而我们在对谈、访谈的过程中,看到她跟整个艺术界的交流和交集,我想有这么丰富的交流,不用组织一个理事会来评议她的展览计划合适或者不合适,其实在第一个展“沙龙沙龙”开幕以后,我们基本上就能知道这位馆长的学术能力,她一下就取得了大概十几位赞助人,也有几名专职的管理理事的信任,后来就变得比较流畅,而且剧场跟美术馆之间在跨界的艺术门类上打通得比较活跃,基于一开始的信任,到后面一件一件事情都没有争论和讨论。为什么会这样?因为我的确在创立美术馆之初,见了国内一些知名的馆长,他们最大的困扰是受到了赞助人、出资人的干扰,或者是对于资金方面要有回报,要有营收,要平衡,甚至有赚钱的压力,我觉得这跟整个体系是不太吻合的。

伊冯娜·雷纳作品《Trio A》的复刻表演

“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”展览现场

田霏宇:黄老师,我其实想聊一下未来,您觉得在下一个阶段,我们的艺术机构或收藏行为应该如何一步步地应变新时代的到来?换句话说,您会觉得中国当代艺术生态最缺的、最希望补上的是哪块?

黄晓华:我觉得我们艺术界是从来不缺乏创造力的,因为通过展览能够看到1980年代的艺术家们有多么顽强旺盛的活力,我到今天的年轻人身上也没有看到能超过他们的活力,当然他们呈现的面貌是不同的。我更想说的是在于公共政策,换句话说,我觉得是官方对艺术的宽容度,要多元、包容,还有政策的影响是最大的。我们也可以看到欧洲的状态,比如在东德原来前社会主义阵营的艺术家们是怎么工作的,他们的创造力,从思想家们到艺术家们在那样禁锢的状态下的创作状态,以及和解禁之后他们的延续过程。我对那段历史很感兴趣,实际上也是反观我们自己的艺术生态,公共文化政策,我们国家的政体,我们对艺术的边界能够允许它跑到哪里,这是我觉得最重要的影响。

田霏宇:这些年萌发了很多这种规模非常小,但是蛮有前沿性的独立艺术空间,有时候是艺术家自身做的或者是一些独立的策展人等等,包括一些企业都会把自己的空间做成像独立空间一样的状态,有没有对这块有想法?

黄晓华:我的观察不够广泛,在我有限的片断观察里,我想说我特别担忧独立空间,一句话,我们的艺术生态没有形成一个很好的从经济循环到收藏家体系、到社会赞助体系、从官方到民间、到社会组织、到朋友个人的各级生态链,所以我们的艺术家的生存是特别困难的。比如昨天我去看了一个特别好的展览,廖国核的展览,我在想如果从收藏来讲,可能要靠身体来说话而不是靠理性来分析,他不商业、画面一点也不讨好,就是为了表达自己,这是一个令人敬佩的艺术家,但是我想他生存的状态会有一些危机。同样的创作状态,有大量我们所知道听到的艺术家,都还在做自己的事情,我很钦佩他们这代人的勇气和这代年轻人的价值取向,比我们这代人要有勇气得多。但是由于没有这个体系,他们很可能就会淹没掉、改行了、屈服了,总的来说我很忧虑,觉得状态不好,从大的经济上可能比过去20年好,但是从创作背景来说,不如当年的开放。

田霏宇:新的艺术经营和存在的模式,新的商业化的可能性,艺术本身跟公众的关系,作为独立空间的经营者怎么去解决这些问题?

黄晓华:我想说的是因为机构小,也没有那么大的负担,也不至于倾家荡产,只能大胆地去尝试,因为新的东西如果不试就不知道边界,总得去试。过去我们不接受数字化,碎片化,没准有些人就认这种方式就走通了,不试是不行的。

田霏宇:大家都挺关心的问题——NFT的出现,第一波刚出来的这些更多的是跟区块链相关的投资圈。怎么看待这块新的技术,有没有自己对这个有兴趣或有什么想探索的?

黄晓华:我必须要承认年龄在这里起了非常大的作用,以我的年龄,对这个东西都有观察和保守的态度。但是如果从理性的角度,不能否定它的存在,因为它会把人带进来。比如当年K11在上海的商业展览,我们发现艺术能排起大队还可以赚钱,因为如果没有那样一个基础性的观众,就好像如果没有苹果开发的Apple Music、iPod这种东西,可能就流失了整个音乐群体,而有了那个东西听,可能质量不好,但群体还都在,它也会升级,会演化的,不要忽略它的变形和演化。我相信法规和艺术生态会对这件事情做出一个很好的平衡和回答。对于一个新的东西,要给它空间,要法规及早地介入,因为有很多律师朋友也在积极地研究这个事情。

田霏宇:今天的对话非常有启发,有一种非常开放的思想跨度,很高兴我们能够坐到一起。感谢大家的收听,期待对话可以进一步的展开,谢谢大家!

编辑:陈玥

排版:闵锐

发表回复