来稿丨我与《中国作为问题》的一点渊源

本文作者为刘丽源,她曾于2019年在中间美术馆实习,实习期间参与了《中国作为问题》第一辑的初期组稿工作,她特别为本书写了这篇文章。我们征得作者同意在此发表。

刘丽源,1998年出生于山东淄博,中国人民大学毕业生,伦敦大学学院人类学系硕士在读。

(编辑校对:钱梦妮)

在中间美术馆实习的三个月里,我参与了三件大事: “舞蹈即存在”展的落幕,动情展的开幕,以及《中国作为问题》一书的筹划工作。我的实习期结束于2020年1月初,在此月之后,世界开始发生巨大的变化,大到我连美术馆都回不去了。(7月15日我正在家里写本篇的初稿,也是中间美术馆重新向公众开放的日子。)于是宅家的半年里,在我洗盘子的时候,我时常有些好笑地感慨,这也许是属于卡点狂魔的运气。

《中国作为问题》一书源自中间美术馆2018年开始的同名演讲系列,起初策划为一本,后来根据文章数量扩成为两本,打算分两期出,现在据说要出三辑。去年10月份初的时候,我拿到了几乎所有篇目的录音,在录音稿基础上将它们整理成文字。感谢AI的尚不发达,给了我一个宝贵的工作和学习机会。我每日塞耳机坐在工位上,学术界或艺术界前辈们或低或高的声线将我与外界隔绝,我回到了美术馆往日的现场,听他们讲话,听到激动处,要站起来在办公室走一圈。整理稿最大限度地保留了讲座现场的所有内容,完成后再交到各位作者手中进行改动,返回后就进入编辑、校对程序。在我离岗前,某些篇目的校对工作已经由专业人员开始,卢老师让我随时更新两份Excel表格“《中国作为问题》第一(二)本出版流程表”,每周例会与我确认稿件完成情况。最后一份表格,表头写着“2020.1.6”,是我在美术馆完成的最后一项工作。

这是我与《中国作为问题》这本书不算渊源的一点渊源。尽管在很长一段工作时间里,我似乎并不在意“中国作为问题”这个词组的含义,或者说,觉得漫无边际、无迹可寻,于是放弃思考。直到后来在整理到某篇演讲时,听到苏伟老师在当时的现场读了一段话,也就是本书前言开头引用的那段话,它为我解释了“中国作为问题”一词的内在逻辑。这段话所展现出的,极为具体的思想来源,自我立场的清晰认知,对于现实问题做出的富有洞察力的界定,以及对于现状和意图的简洁而有力的表述,让我一瞬间非常感动,产生一种迫切参与的愿望。在此引述小部分:

“起因是在艺术领域中,长期以来大家都倾向于去学习、借鉴和向往欧洲、北美的艺术、艺术史叙述和艺术理论,包括西方的哲学思潮,以此为普遍经验。大多数美术馆也是以引进外国、主要是欧美发达国家的明星艺术家来做展览为主要内容。在艺术理论的生产上,我们也深受欧美艺术话语的影响。对于看自己和深入自身问题讨论的兴趣不大。”

“中国作为问题”是针对当代中国艺术领域过于倚重欧美理论与经验、轻视自身实践与问题而提出的。由于欧美深厚的艺术史、思想史传统,以及出于当下实践的需要,我们对于欧美艺术、艺术史叙述、艺术理论、哲学思潮的学习借鉴是必要的。然而,将欧美经验视为普遍经验、不加检视地以欧美理论思考在地艺术实践,会造成对于自身问题的忽视、歪曲与阉割。这样一种过度的倾向也许是历史结果:我们经历过长期的学西方的历史,如今似乎形成了某种目光的惯性。我们需要寻找造成惯性的历史原因,如此一来,就要回溯到具体的历史情境中。另一方面,要看自己、讨论自身问题,首先也要研究自己的历史。《中国作为问题》一书包含了许多历史学者的研究,以及历史亲历者的叙述,就是在做这种尝试。这其中当然也包括艺术史,本土艺术史书写的意义,不仅在于对自身艺术遗产的保存与判断,也在于对中国与欧美艺术领域当下关系的溯源。

关于讨论自身问题的动机,“中国作为问题”并不是从国家主义的角度提出的,也就是说,并非以“中国”一词表示国家主义的态度,划分域内和域外的界限。此处使用“中国”一词是自然且必要的:中国是我们自身实践的所在地和语境;我们自身实践语境中产生的问题应该得到更多研究。“中国作为问题”的出发点虽然在于艺术领域,且作为美术馆的出版物,最终关切的问题仍然回归到艺术实践;但是,由于问题本身的复杂性,以及艺术史、艺术理论与其他思想领域的密切关联,艺术与社会现实的深刻互动,在讨论具体问题时必然涉及到艺术之外的领域。本系列中出现的其他学科的文章,实在不能算是“跨界”,而是一种必要的延展与内在的要求。

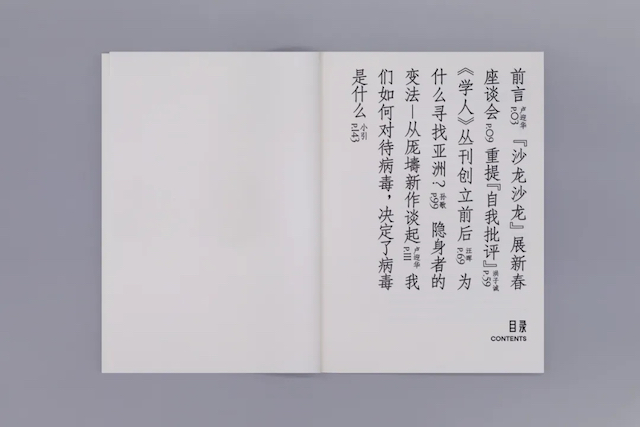

实际上本系列最终的呈现,汇集了文学、历史学、政治学、人类学、艺术史等思想领域。第一辑包含了五篇原定文章,加上一篇关于疫情的文章,一篇前言,共七篇。前言《悬而未决的问题》介绍了成书过程。此外六篇文章各有主题,这些主题从不同角度回答着“中国作为问题”。

《沙龙沙龙展新春座谈会》讨论了上世纪70-80年代中国的美术实践、艺术史写作,以及作为艺术史发生背景的社会政治。本文是展览“沙龙沙龙——1972-1982以北京为视角的现代美术实践剪影”的一次座谈会实录,这次新春座谈会也有向1979年“新春画展”后举办的那次新春座谈会致敬的意图。演讲者有亲历过七八十年代艺术界变化的艺术家,也有从不同角度发问的艺术史、历史研究者,他们或从自身经历出发回忆当时的艺术创作、团体、机构、政策、运动,或从自己的研究出发重述和分析当时艺术与社会政治的关系。

《重提“自我批评”》一文关于我们如何自我反思,如何看待历史,如何建立自我与历史的联系。洪子诚教授从文学史的角度切入,反思八十年代中国“自我批评”运动的历史。“文革”之后,“自我批评”运动中的文学作品走向了两种反思历史的倾向,一种是将受难者英雄化,突出历史的悲剧色彩,而忽略思考个体的历史责任;一种是以道德上的二元论为历史归因,而忽略政治与道德的关系。这两种倾向反映出“自我批评”在实际操作中会面临许多问题,尤其在错综复杂的当下,进行自我批评、自我反思,“光靠真诚的态度是不够的,思想资源的问题更为重要”。洪子诚教授在演讲现场对于以上问题进行了具体而微的论述,此篇演讲实录再现不周实为遗憾,读者或可继续阅读《“当代”批评家的道德问题》(中间美术馆,《自我批评讲义》)。

《<学人>丛刊创立前后》提供的是发生在九十年代初的思想界研究中国问题的一个具体案例。演讲中,汪晖教授回顾了1989年政治巨变后中国的一群知识分子以历史研究的方式反省和回应现实政治,创办学术刊物《学人》的历史。汪晖教授作为创办者之一,详细讲述了《学人》创刊到停刊的经过,这其中亦包含了九十年代中国的政治与学术生态,当时知识分子的判断与选择,国际主义的学术合作等等,对于本世纪的读者来说,这些是值得参阅的历史遗产。

《为什么寻找亚洲?》则回答了如何应对西方中心主义的问题。思想史学者孙歌在演讲中分享了《寻找亚洲》一书的写作缘由,围绕书的主题,讨论了几个思想史方法的问题:是否运用西方理论的框架和概念来解释我们自己的问题就是有问题的?中国/亚洲的知识分子在运用西方理论时犯了什么错误?西方理论如何真正为我们所用?亚洲可不可以有自己的理论,需不需要有自己的理论?这些学理问题对于当下我们如何看待中国的现实,如何看待中国的国际角色是具有本质性意义的:如果方法出了问题,崇拜与机械式套用西方理论,盲目信从抽象理论而忽视语境,那么思想只能离鲜活的现实越来越远。我们需要一种思维上的转向,生产一种不同于西方中心的、出自我们经验内部的思考和归纳世界的方式,来具体有效地分析现实中的现象。

《隐身者的变法——从厐壔新作谈起》一文再次回到美术界的实践,通过一位艺术家个例来展现八十年代中国线索错综的艺术史及艺术家的个体创作历程。本文是中间美术馆馆长、策展人卢迎华为“跃动的音符——厐壔新作展”撰写的策展文章,对厐壔(1934年生人)的创作历程做了系统的阶段性的讲述。在传统的艺术史叙述中,包括厐壔在内的中老年艺术家在八十年代的现代美术运动中是守旧的阻碍变革的力量,但事实远非如此,本文展现了当时艺术界中老年人与青年人实践的互动关系,也考察了厐壔个体艺术实践的特殊性。

《我们如何对待病毒,决定了病毒是什么》直面悬而未决的当下。诗人小引的这篇文章写于武汉封城的第六十天,他在文中非常敏锐地捕捉到了现实含混而荒诞的一面,并要求着人类的自省。与前几篇文章摆事实论证分析不同,本篇的真实感更多来自于字里行间弥漫的一种情绪,因为现实从不提供许多证据,条理地摆在那里教人论证,现实首先做的是击中人,让人颤栗。文中的感喟就是诗人被击中后的一种强烈表达,这种表达中有着对于自我存在与人类存在的反思与忧虑。

本辑文章的选择和次序似乎没有主题上的安排,而取决于整理成文的先后。总体而言,对应副标题“20世纪下半叶以来的艺术与思想”,本书两篇关于艺术,四篇关于思想。但这种划分也许并不成立,因为艺术史总是与社会其他领域发生着交集,而其他思想领域的学者也在以一种“外部视角”反思现代中国艺术、反思形式的问题。另外,正如本书题目所揭示的,无论艺术实践、艺术史写作还是其他学科的研究,都面临着一些共同的问题,尽管解决进路不同。比如本书有四篇文章的主题都坐标于上世纪八九十年代中国,这一时段的艺术家和学者们面对同样的现实背景和思想资源,却有着截然不同的问题指向,但在差异中又有着千丝万缕的关联,这是在阅读本书时读者可以进行横向比照的一点。

本辑收录的大多是演讲,读者毋需因此担心文章的深度和充分性问题,事实上每篇演讲读之远非轻松,有些甚至可以说“太过专业”。(或许在接下来的出版中,可以增加一些注解和延伸文献以供理解参考。)这保证了整本书的质量:每个演讲者/作者在自己的专业领域内分析具体问题,在对这些具体问题的发问与回答中,读者可以进一步思考“中国作为问题”的要义,而避免泛泛而谈。但演讲终归是演讲,是面向大众的,因而总体而言,语言足够通俗生动,内容多义而富有启发(尤其见于观众问答部分)。

作为人文学科的学生,书中的一段话让我印象颇深。“不管你们将来是不是做学术研究,我觉得对人生来说,有一些基本问题可能是在我们没有准备、没有想好的时候就形成了。只要我们肯面对它,那么有一天你会发现这些问题有可能规定了你的一生。就我的经历而言,最初没有内容的这些问题走到后来有了内容,内容帮助我写出了书,发表了各种各样的说法,但是其实这些都不重要,重要的仍然是问题本身,而对我来说那些问题永远是一些感觉。”(孙歌《为什么寻找亚洲》)我也想借这句话来回应《中国作为问题》一书,这本书提出了一些对于我们而言不仅重要而且基本的问题,这些问题在现阶段得到了一些回答,有些似乎有了线索,有些仍被悬置。但无论如何我们能确定的是,我们的思想始终处于历史的某个中间环节,既非开始也远非结束,有的只是一次次对于当下此刻的直面、反省与发问。

发表回复