中间实践 | Yishu写作者修行之路 系列采访 #9

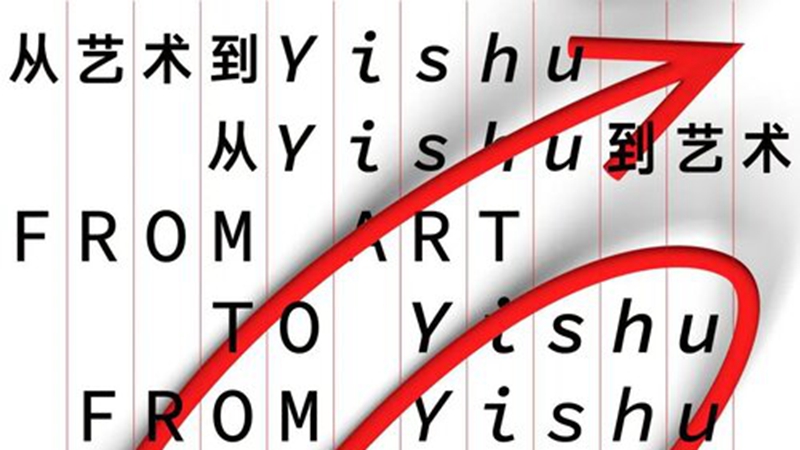

在展览"从艺术到Yishu, 从Yishu到艺术" (2020.12.19-2021.05.09)的展期内,我们采访了共十五位为《Yishu国际典藏版》长期撰稿的写作者和编辑。他们中既有资深的双年展策展人,也有艺术史家和活跃的评论家。我们将不定期推送这些采访,期望读者能从他们的写作修行之路中汲取灵感与能量。

乔安妮·伯妮·丹妮克

乔安妮·伯妮·丹妮克是策展人、作家、文化历史学家,曾任悉尼双年展、西雅图弗莱艺术博物馆、慕尼黑维拉斯托克美术馆和温哥华美术馆的总监和首席执行官。她也曾在这些机构以及柏林马丁—格罗皮乌斯博物馆、德国柏林古根海姆博物馆、 芝加哥当代艺术博物馆、 国际摄影中心、MoMA PS1和纽约所罗门·R·古根海姆博物馆策展,担任超过100个展览的策展人、联合策展人和展览总监。

这些展览包括“短世纪:非洲独立与解放运动 1945-1994”(奥奎·恩维佐受邀策展);“上海摩登:1919–1945”(与林荫庭、郑胜天联合策展);“明日艺术”(与碧姬·萨尔门和卡洛尔·瓦尔联合策展)。

她出版了50多本书籍和展览画册,并对《蒙塔达斯:之间》(马德里索菲娅王后国家艺术中心美术馆与巴黎蓬皮杜艺术中心)等出版物有所贡献;《性别战争》(法兰克福施泰德艺术馆);《野口勇与齐白石:1930年北京邂逅》(密歇根大学艺术博物馆)。

她曾在北京中央美术学院、北京大学美学与美育研究中心、中国美术学院、澳洲国立大学人文研究中心、中国国家博物馆和新加坡艺术博物馆等机构的学术论坛上发表过多篇论文。

2015年,她在银川第三届中国民营美术馆发展论坛发表论文,参加了旧金山笛洋美术馆的“宝石城:旧金山之巴拿马太平洋万国博览会的艺术”,以及在纽约大都会艺术博物馆举行的ACAF现场会议“Take 3:思考表演”。

2017年,她被西雅图康沃尔艺术学院授予荣誉艺术博士学位。在她的带领下,弗莱艺术博物馆在2013年获得了著名的市长艺术奖。

1. 你和《Yishu》的故事是什么?你是什么时候开始为《Yishu》写作的?

我与《Yishu》的故事始于2001年,二十年前它还没被创造出来。

这段时期也是与艺术家、学者和策展人林荫庭(Ken Lum)以及已故诗人和策展人奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)紧密合作之时。我们共同的主题是20世纪殖民主义废墟中兴起的多元现代主义和反现代主义。我们的集体事业是一个里程碑式的展览——“短世纪”。[1]

在2001年2月,“短世纪”开幕后不久,我和林荫庭在温哥华会面,讨论为慕尼黑维拉斯托克美术馆(Villa Stuck Art Museum)策划构思新展览项目的可能性。我们的会议始于一个令人振奋的消息,即杰出的艺术家、学者兼策展人郑胜天将于2002年创办一本关于中国当代艺术的英文杂志。郑教授将担任执行编辑,林教授将担任创始编辑。林荫庭解释说,这本新杂志的灵感来自由奥奎·恩维佐于1994年共同创立的《Nka当代非洲艺术杂志》。[2]

林荫庭在我们的讨论上提到,第一期《Yishu》很可能将重点放在20世纪上半叶的上海现代主义上,并以郑胜天于1998年在温哥华联合举办的学术研究会的成果为基础展开。[3]我询问他是否可以推迟发布有关上海的议题?如果有更多时间,慕尼黑维拉斯托克美术馆可以就这个主题组织一个展览,也许与美术馆共同出版的《Yishu》特刊可以作为画册。我们很快和郑胜天安排了一次会面。三年后,我们原本规模不大的展览变成了“上海摩登:1919-1945”,这个具有野心的项目是由慕尼黑和上海联合举办。展览画册不再是《Yishu》的特刊,而是一本424页的书,包括了展览联合策展人郑胜天、林荫庭和乔安妮·伯妮·丹妮克的论文。[4]

从我当时的角度来看,《Yishu》的创立与“上海摩登”的并行实现是密不可分的,不仅彼此相连,且是撰写新的叙事和结论,这对于正确理解20世纪[5]的中国和世界至关重要。2002年5月的《Yishu》创刊号就显露出这种观点的内在张力。

林荫庭在《Yishu》的首篇社论中提出:“我经常听到这样的观点,即中国与西方现代性的对抗导致了一种与其他国家大不相同的现代性。”但是,他继续说,这种强调中国与世界其他地区的差异,不应该“掩盖中国与非洲、亚洲其他地区和非欧美文化之间更广泛的共同基础”。

那共同基础是什么?它是一个在历史与文化领域之中,与占主导地位的西方叙事之间产生的共通的问题关系。[6]

在《Yishu》创刊号上,走在前沿的中国艺术家、策展人和教育家表达了他们对西方叙事的抵制——包括西方艺术家、策展人和艺术史学家的叙事。

著名艺术家徐冰,谈到中国当代艺术展示出“一种独特的创造力,不受艺术和知识方面既定观念的束缚”。[7]位于杭州的中国美术学院院长许江提醒说:“全球一体化境遇对多元文化的侵害”。[8]而著名艺术家黄永砯(1954-2019)将全球化描述为“一个更大的异化过程 ”:更重要的是取决于你是异化过程的一部分,还是抵抗异化力量的一员,而不在于你是全球化过程的参与者或一部分。[9]

两年后,在2004年,许江在《上海摩登》画册中发表了一篇文章题为《生命的“误读”》,其中谈到“摩登”,即英语中的“现代”一词的中译,这一误读成为了“一座创生纪录的语词丰碑”。[10]

自1985年以来,我作为一名西方策展人和博物馆馆长一直参与与中国的国家文化交流。我在过去的二十年中在有关中国艺术的学术论坛上作演讲,并从2006年开始为《Yishu》撰稿。我有必要不断地质疑自己的误读——语词和观念上的丰碑,那些预先建立的对艺术和知识的认知,以及西方文化机构(例如我领导和代表的机构)的系统性约束。

这是中国送给我的礼物。

2. 你在《Yishu》中发表过几篇文章?主要写作的内容是什么?

在过去的十五年中,我为《Yishu》撰写了十一篇文章。它们是有关中国策展人策划或包括来自中国艺术家的六个文献性的国际展览:亚太三年展(APT,2007),第十二届文献展(2007),广州三年展(2008),新加坡双年展(2009),台北双年展(2009)和威尼斯双年展(2009、2013、2015、2017)。

《后西方时代——广州三年展、台北双年展和新加坡双年展》是我最喜欢的一篇撰文,它记录了在第三届广州三年展开幕前,策展人高士明,萨拉特·马哈拉杰(Sarat Maharaj)和张颂仁之间的讨论。一开始是采访,后来变成了长达两小时的辩论,讨论了三年展到底是关于什么的?马哈拉杰在他的文章《“在业火中升华”:关于即将到来的亚洲喧嚣的札记》(”‘Sublimated with Mineral Fury’: Prelim notes on sounding Pandemonium Asia”)中提出了以下问题:

“(它)是否预示着一个替代性的概念新大陆,或仅仅只是希望穿上西方的鞋子,与西方相媲美——用米尔顿的话说,就是’冥土’(Nether Empire)?”我们的“后西方”世界是否是西方传播的一个观念上的替代方案?[11]

另一篇《创造世界:第53届威尼斯双年展》的文章首先是关于谁有发言权的问题。在该文中,我将“中国馆”描述为“奇观抵抗者”——具有高度个性化的艺术品与抵御工业废墟的黑暗舞台相对抗。其中有《刘鼎的商店——艺术乌托邦的未来,我们的现实》,根据这位艺术家的说法,他的项目是“在混杂中建立秩序,提出追求全球价值平等的理想”。[12]

我为《Yishu》撰写的第一篇文章《文化记忆》记录了在柏林世界文化宫举行的为期三天的国际研讨会。研讨会的主题是“过去与未来之间的中国”,由德国联邦政治教育中心组织,该机构致力于处理德国民族社会主义和大屠杀的历史(克服过去并与之相处)。研讨会的亮点之一是与侯瀚如、卢迎华和皮力的会议,由乌特·梅塔·鲍尔(Ute Meta Bauer)主持。侯瀚如在致辞中说:“这种情况不仅来自全球的压力,而且来自当地的需求,但是我们对‘现代’应该是什么,却没有清晰的认识。”[13]

在我其他关于《Yishu》的文章中,有两篇是与收藏家张锐和杨斌的对话,他们谈到了他们的个人和职业生涯以及对当代艺术的热情。[14]我的最后一篇文章是对艾未未的采访,他谈到了20世纪初他父亲那一代前往巴黎旅行的经历。在采访接近尾声时,我引用了艺术家刘海粟(1896-1994)和他的同事在1912年发表的宣言,其中他们将当时的社会描述为“残酷无情干燥枯寂”,“我们相信,艺术能够救济现在中国民众的烦苦,能够惊觉一般人的睡梦。”[15]我问艾未未,他是否相信艺术,尤其是他的艺术,能做到这一点?他回答:

“我曾经说过,只有当代思想才能拯救中国,只有现代主义才能拯救中国。现代主义不是一种风格,它更多地是一种方式。更重要的是,我们如何为自己辩护,如何检查和批评自己的行为,如何批判、打破所有的界限给自己一个新的位置和可能性。我们有着悠久的历史和各种各样的历史论据。我们也面临着如此复杂的问题。有必要将现代主义的态度应用于当今的情况。这就是我的想法。”[16]

其中,我一直想知道的是他所说的究竟是哪种现代主义?

3. 你为什么会选择《Yishu》平台?你觉得《Yishu》杂志的特点是什么?它有哪些特质是不同于其他杂志的?

对我来说,《Yishu》一直是通往中国的一条不间断的线索,使我能够反复走出并考察我所生活和工作的世界的知识与文化限制。为《Yishu》写作成为了一种学习手段和平台,用以形成并替代那些在西方占据主导地位的观念。

《Yishu》是一个由艺术家发起的平台,专注于大中华地区和海外华人的当代艺术,策展和机构实践。

《Yishu》的显著特征之一是,它承认中国高度多样化的侨民是一个重要的话语场域。它提供了海内外华人对中国的看法。

同样,《Yishu》的主题是高度多样化的。它不支持任何单一的主题或被认可的知识立场。作者的声音是第一位的。

《Yishu》杂志仅限于英语出版,但它致力于与作者密切合作翻译重要文章。

4. 跟《Yishu》杂志编辑部合作沟通的过程是什么样子的?

对郑胜天、林荫庭、华睿思,他们小而强大的团队以及慷慨的赞助商和个人支持者而言,《Yishu》一个爱的结晶,这确保了《Yishu》持续了二十年的繁荣。

作为写作者,我非常感谢郑胜天创立并维持着《Yishu》,感谢林荫庭和华睿思在内容塑造方面的知识和策展领导力。

在我们长达十五年的合作中,作为主编的华睿思为我提供了很多支持。《Yishu》团队是一个充满敬业精神、相互尊重、耐心、公平、深度合作和慷慨的社群。

5. 你的研究方向是什么?你最近在研究什么?

自从学生时代开始,中国就一直存在于我的生活中,尤其是在我被短期任命为多伦多约克大学美术系亚洲艺术跨学科课程的助教之后。我的职责之一是进行有关中国艺术史的演讲。

1983年,我被任命为温哥华美术馆馆长时,我开始了几项计划,以分散美术馆的欧美展览和收藏重点。其中一个项目是在温哥华美术馆组织五个中国艺术和文化展览,包括我在温哥华发起的华人摄影展“金山: 1886-1947”。另一个是“单笔画”,展示了高居翰(James Cahill)景元斋收藏的中国绘画六百年。第三个展览是“有说服力的图像”,由当代政治海报组成。其余两个展览则着眼于香港麦雅理(Brian S. McElney)的藏品。[17]

在1985年3月的一次特殊庆祝活动中,这些展览由不列颠哥伦比亚省副州长和刚刚被任命为广东省省长的广州前市长叶选平(1924-2019,叶剑英同志长子,译者注)参与开幕。[18]几个月后,正是在叶选平的倡议下,我才被邀请带领文化代表团访华,洽谈展览交流。

尽管内部人士担心温哥华美术馆可能超越其机构职责,但温哥华公众仍喜欢中国艺术展览。展览创下自美术馆成立半个世纪(1931)以来最高单日参观人数的纪录。[19]

在温哥华美术馆上展出的中国艺术与文化展览,以及我1985年10月的第一次中国之行,塑造了我未来三十年对中国的热情与研究。它们也预示着十五年后的展览“上海摩登”的雄心壮志以及随后的项目。

自1980年代以来,我的研究、策展和机构利益的支柱一直是:

-从1919年至今的文化交流

-关于从现代化开启到今天的文人画和西画的论述

-19世纪末至21世纪的当代中国艺术和文化

那么最近我在做什么呢?

自从加拿大于2020年3月关闭边境并强制封锁以来,我一直在远程工作,担任地球另一端的一个国际双年展的顾问,该双年展将于今年晚些时候开幕。同时,我还在进行来自俄罗斯和德国的两幅20世纪初的绘画作品的出处及鉴定研究。此前,从2017年到2019年,我曾担任悉尼双年展的首席执行官兼总监,负责两个国际双年展:“Superposition”(2018年:艺术总监 片冈真実)和“NIRIN”(2020年:艺术总监 布鲁克·安德鲁)。

6. 你怎样看待中国艺术文化现状?中国的艺术和文化对您来说意味着什么?中国的艺术和文化对你来说是什么?“中国”对你来说意味着什么?

当被问及“中国”对我意味着什么时,我想到的第一个念头是“什么意义上的中国”?

1985年,我应中国政府的邀请首次访问中国时,我有幸访问了北京、西安、昆明和广州,在那里我与艺术家、博物馆专家和官员会面。在北京,我参观了中国国家美术馆的展厅和工作空间,以及其他展览空间。我带领的小代表团受到了热烈和慷慨的欢迎,但交流主要集中在技术问题上。我离开中国时,怀着再来的渴望,并且希望与我所遇到的杰出人士进行更深入的交流。

从2002年开始,我就经常和郑胜天一起去中国洽谈“上海摩登”。郑胜天德高望重,我们几乎认识的每个人都曾跟随他学习过,所以我们的对话非常丰富(由郑胜天翻译)。在2002-2005年见,我多次去往中国,与郑教授一起协调“上海摩登”的展览筹备,这是我职业生涯中的一大幸事。

随后,我策划了一个有关中国现当代艺术的展览,对文人画进行了进一步的研究,并参加了美国和中国博物馆之间的交流。在此期间,我在时任中央美术学院院长潘公凯先生的带领下,在学术论坛上见证并参与到中国知名学者和理论家的精彩对话中。由于中央美术学院国际办公室主任徐佳博士的出色翻译,我能够从这些复杂的讨论中获得重要的经验教训。

2013年10月,现任中国美术学院院长高士明教授和香港亚洲艺术档案馆的联合创始人张颂仁召集了一次精彩的座谈。如果我没有记错来自荷兰的翻译学过哲学。在另一个场合,北京大学美学与美育研究中心的学者之间的讨论和学生们的反应令人难忘,但在翻译上可能会产生误解——这也是必然的。

中间美术馆在理解和叙述艺术史的过程中,对个人经历(具有固有的局限性)的探索是开创性的。[20]本次采访旨在揭示我的路径,即个人关于中国当代艺术的策展话语,以及我策划和评论的动机和机会,将具有启示意义。

但是我不认为这样的探索仅对中国是必要的。

中间美术馆在其网站上将其实践描述为在20世纪下半叶不断回归的中国艺术、知识实践,阐明了中国当代艺术的历史进程,揭示了“意识形态、修辞和逻辑的线索以及今天仍然发挥影响力的艺术观念”。[21]同样,“西方”也在审视自己的艺术和知识实践,以及其历史遗产,这些遗产仍然受意识形态、修辞、逻辑、可疑的叙事和系统结构的影响,这些结构至今仍在引发阵痛。

[1] 奥奎·恩维佐编辑,《短世纪:非洲独立与解放运动 1945-1994》(慕尼黑:维拉斯托克美术馆和Prestel Verlag出版社,2001年)。奥奎·恩维佐策划展览,林荫庭和奥比奥拉·乌德楚库乌担任顾问,乔安妮·伯妮·丹妮克担任展览总监。

[2]《Nka当代非洲艺术杂志》杂志的创始人,奥奎·恩维佐,萨拉·M·哈桑和奥卢·奥吉贝。

[3] 江南国际研讨会于1998年4月21日至26日在加拿大温哥华举行。

[4] 乔安妮·伯妮·丹妮克,林荫庭,郑胜天编辑,上海摩登:1919-1945(慕尼黑:维拉斯托克美术馆和Ostfildern-Ruit:Hatje Cantz Verlag出版社,2004年)。

[5] 乔安妮·伯妮·丹妮克引用了奥奎·恩维佐在《短世纪》的序言,第7页。

[6] 林荫庭主编,《Yishu》,中国当代艺术杂志,第1卷,第1期(2002):2。

[7] 徐冰,同上15。

[8] 许江,同上17。

[9] 黄永砯(同上)11。

[10] 许江,《生命的“误读”》,载于《上海摩登》,75。

[11] “后西方时代——广州三年展,台北双年展和新加坡双年展”,《Yishu》第8卷,第1期(2009年1月/ 2月):17。

[12] “创造世界:第53届威尼斯双年展”,《Yishu》,第8卷,第5期(2009年9月/10月):14-15。

[13] “文化记忆:国际研讨会 ‘过去与未来之间的中国’”,《Yishu》,第5卷,第2期(2006年6月):18。

[14] “关于成为一个尽责的收藏家:张锐与乔安妮·伯妮·丹妮克的对话”和“通过收藏获得幸福:杨斌与乔安妮·伯妮·丹妮克的对话”,《Yishu》,第1卷,第7期(2008年11月/ 12月):38-45,46-49。

[15] 乔安妮·伯妮·丹妮克,《上海摩登》,载于《上海摩登》,第25期。

[16] “与艾未未的对话”,《Yishu》,第1卷,第4期(2008年7月/ 8月):18。

[17] 由大维多利亚美术馆举办的两个展览分别是《康乾盛世的瓷器艺术》(1985年3月23日至6月2日)和《中国艺术》(1985年3月30日至6月2日)。

[18] 广州是温哥华在中国的姊妹城市。

[19] 温哥华美术馆协会年度总报告,主任报告,第 2页。

[20] 参见刘鼎和卢迎华,“行动计划”,《Yishu》,第19卷,第5/6期,(2020年);111。

[21] 参见北京中间美术馆,https://www.ioam.org.cn/en/about/。

采访策划:刘语丝,黄文珑

采访翻译:倪嘉

文字校对:刘千,刘语丝,黄文珑,张理耕

微信排版:刘千

展览视觉设计:Onion

发表回复