细读“巨浪与余音”展十一|写生第二自然(上)

在“巨浪与余音”展期间,我们定期按不同主题分享展览中的具体内容,为观众进行展览“导读”。借助展览中对具体作品、文献的描写,带领大家对1987年前后中国艺术的个案、现场及思潮进行“重访”,回溯1980年代中后期的艺术话语和艺术现场。

哲学上把未经人类改造的自然称为“第一自然”,把经过人类改造的自然称为“第二自然”。我们借用了这一概念,将“第二自然”定义为文化及传统的现场或景观。而“写生”行为一方面既指中国艺术家开始吸收借鉴民族文化元素进入当代创作中的实践,一方面也指对于1980年代历史现场的记录和评析。本篇细读将介绍第一个方面的内容。现代艺术风格系统通常被认为是由拥有话语权的所谓“西方”确立的。随着新潮美术运动走向深入,主体意识萌发、语言探索也开始向另一个维度——本民族的传统开掘。我们意图通过具体案例的细读揭明“民族化”探索中复杂的理路。“复古”亦绝非传统的直接复兴,民族形式在这一阶段的“写生”里是被“挪用”的资源库,它一方面可以构成新主题、新对象、新语言,融入个体的当代表达内,一方面其所指被重新填充前卫的意涵。例如,“禅宗”在此时期的艺术表达中构成的往往是并不明晰的指认。“厦门达达”成员林春在当时就以他所感兴趣的老庄哲学、禅宗理论来解释现代艺术创作中的动机、倾向,另一位成员黄永砯著文《厦门达达——一种后现代?》则更是宣示了“禅宗即是达达,达达即是禅宗”此番等式,后现代被他认作是禅宗的现代复兴。

1

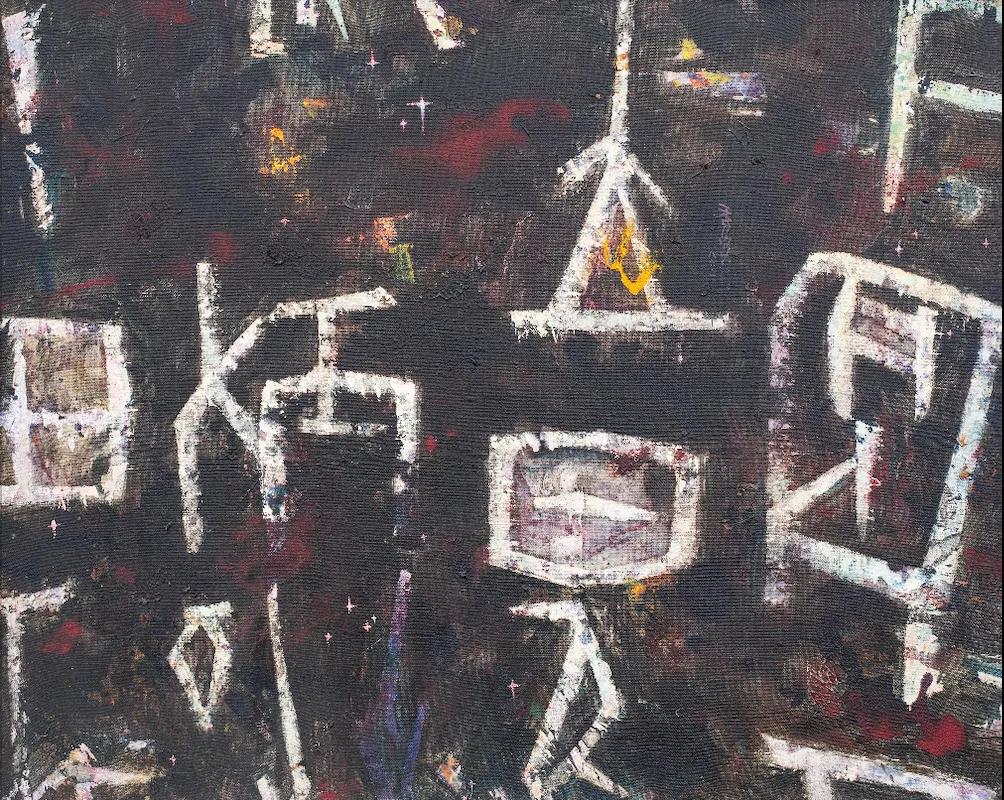

1933年出生的李秀实在1956年考进中央美术学院油画系,入董希文工作室。1985年春天,“油画艺术研讨会”在安徽黄山脚下的泾县召开。李秀实应邀参会并发表论文《从油画民族化谈起》。他自幼受传统中国书画的影响,在中央美院学习期间又钟情于印象派表现手法。80年代初期开放、宽松的环境为他的油画“民族化”探索提供了更多可能性。李秀实于西安碑林受到“书画同源”的启发,以甲骨、青铜铭文、汉隶、金石为元素入画,创作出《甲骨遐思》《青铜断想》《汉隶追踪》《金石梦语》四个系列。展出的这幅《甲骨遐思》中,背景斑驳厚重,笔墨堆叠。深沉的黑色底上是带有朴拙质感的甲骨文线条。古文字以油画材质及中国画六法之中的“骨法”用笔来呈现,线条在抽象风格的画面中组织起一种富有力度的节奏。

文 / 张理耕

2

林春于1985年毕业于中国美术学院雕塑系。在1986年加入“厦门达达”前,他便已经开始思考艺术和生活之间的禅机。1985年初,艺术文化界提倡创作评论自由,各地美术院校毕业生展览成为’85美术新潮的前奏之一。中国美院的毕业作品展览和答辩尤为大胆轰动,颇受瞩目。其中,雕塑系毕业生的创作突破过去的框架,不再单一追求独立完整和纪念碑性。林春的毕业作品《老聃》充满了强烈的禅意,由一个白色圆圈在地面上围起的空间中,一条直线将空间一分为二。两块方形赤色板各占一边,连接着四个向内折射然后转直的柱子,寓意中古神话的顶天四柱将空间从地面向上延展,柱子上带尖角背向。圆圈正中,白色阴阳太极球由赤色板拖起,分岭白线触不可及。艺术家在1986年《美术》第11期中自述道:他试图将老子具像化地放置于中国传统建筑形具抽象化的背景中,参悟形上之道和无为功夫。同时,林春的毕业论文《艺术无有境谈》讨论禅画和西方现代抽象艺术中的无有境,刊发于1985年《美术》第10期之中。从关于老子的创作,到反复斟酌具象和抽象表现形式,林春将道家、中国古代建筑和民族精神符号化。这种符号化的手法是新潮艺术家的表现形式之一。

文 / 刘语丝

林春以中国的小和尚老和尚的故事开篇,以“艺术人”的个体经验回顾了现代艺术早期风格发展及思想动态。

3

1982年傅中望从中央工艺美术学院特种工艺系雕塑专业毕业后,开始学习西方雕塑,并对抽象雕塑着迷。之后,他跟随’85新潮,吸取并尝试各种不同的创作方法与表现形式。’85美术新潮过后的两年(1987到1988年),文化艺术界工作者开始反思,对补课般追随西方现代主义中的前卫思想和形式产生质疑,并寻找自己的个性。一部分艺术家开始从外转向内,回到本土寻找个体。傅中望虽崇拜和模仿康斯坦丁·布朗库西、亨利·摩尔等西方雕塑家,但期待能逐渐摆脱偶像,建立自己的艺术语言。1988年他在武汉大学参加“中国建筑文化研讨会”并深受启发,开始从中国传统建筑切入,此后他进入为期十年的“榫卯结构系列”阶段。在他1990发表于《美术》第一期关于创作的陈述中,傅中望呼吁超越对榫卯结构的技术关注,强调其作为中国文化形态的物化体现,并赞美功能和审美的统一。他在榫卯的凹凸结构、社会关系、艺术家和材料的关系中建立映射,希望将中国传统带入当代。在1989年第七届全国美展中,他的作品因打破传统雕塑形式受到青睐,即抛弃有人物的主题和“雕”与“塑”的手段,但他仍未避免传统文化风格化,符号化热潮的踪迹并未褪去。

文 / 刘语丝

4

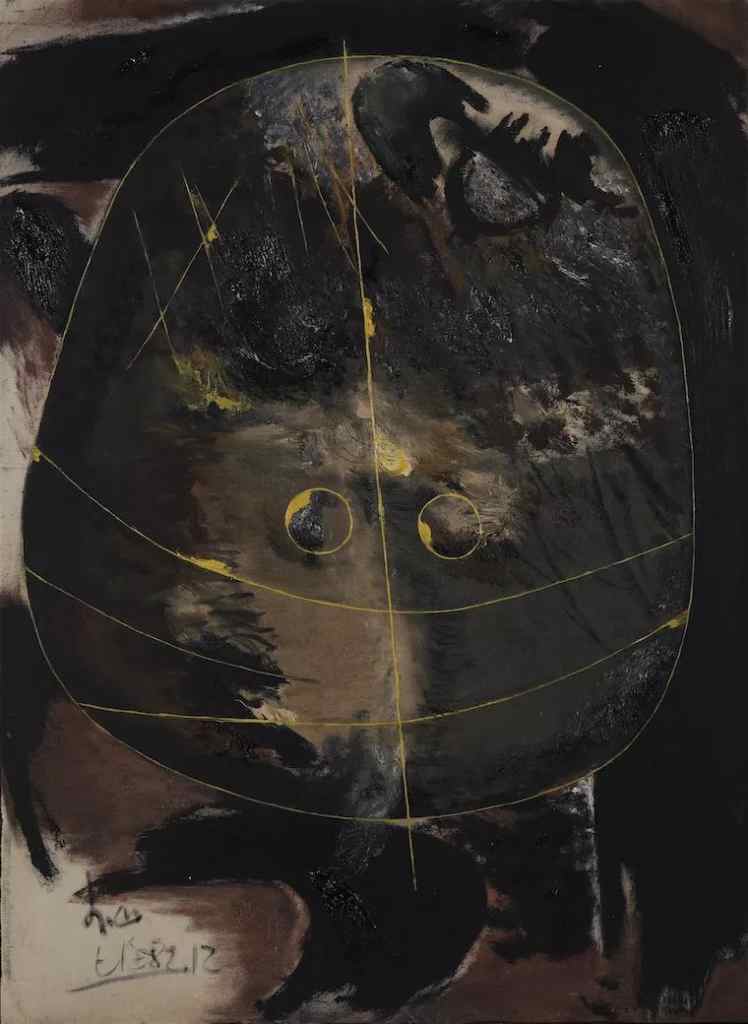

《混沌(天地)》属于李山的“初始”系列,受到史前人面像的启发。1979年末,连云港将军崖岩画被考古学家正式发现,1981年见于报章,这一考古岩画距今约4000年。李山对于这一视觉元素的吸纳是出于他对人类起源的巨大兴趣,以及对这种原始表达的欣赏。1963年,时年二十的李山考入黑龙江大学俄语系,不久后退学自学绘画,后考入上海戏剧学院舞台美术系,在学习阶段,他并没有受到系统的苏联现实主义培训。这件作品曾在上海复旦大学的“83阶段·绘画实验展览”中展出。参展艺术家共同决定展览作品必须是抽象绘画,但因1983年的“清除精神污染”运动,这些作品都被归为“资产阶级现代派艺术”,画展也因此被叫停。

文 / 黄文珑

5

陈箴在25岁发现自己患有一种罕见病。患病的经历使他对生命、死亡这一永恒主题的感触颇深。陈箴试图通过艺术创作从中国传统哲学思想当中,发掘出现代东方精神。他秉持着“双超意识”,即超越西方现代和超越中国古代,苦心钻研历代有关“气”的学说,其成果便是“气游图”系列画作,及“‘道’与‘线’——源于‘元气论’的‘域线画’”一文。《气游图》为竖长格局,上通下通,意味着气游动的无始无终。颜料堆叠出层次丰富的肌理,带有赵无极式的抽象。陈箴意在描摹的不是气的存在,而是气游动的过程。画面整体弥漫着混沌之气,而其中还隐约暴露出几个意义不明的符号。“双超”的追求并不绝对导向所谓的东方理性,艺术家借用“空”“无”“元气”的意涵抵达至一种虚无境界。

文 / 张理耕

6

《有》在视觉上带有东方意味,其画面颜色一如中国传统水墨。而在艺术家所综合使用的材料方面:纸张、墨色象征着人类的文化,石头则指向永恒的自然。由绳子悬吊的石块像是钟摆,与构图上那个循环的圆形空间共同组成,并指向宇宙维度的“时钟”隐喻。东方符号被一种精致的手法组织起来。东西方二元对立的文化论述无疑为解读此系列创作提供一条捷径。但矛盾的是,张健君所醉心于研究的老庄哲学其关键概念并非是“有”,而是超验的“无”。这个带有形而上意味的、指向东方悟性的“有”或许只是西方哲学中“存在”的一个变体、替身。恰是在“有”的意义上,所谓的“理性”才被发掘而出。但“理性”却并没有把握住超验的终极实在。

文 / 张理耕

7

杨诘苍自幼学习书法,十二岁开始临碑贴,1982年毕业于广州美术学院国画系。他没有参与’85美术新潮的群体活动。他的毕业作品《屠杀》,因主题不能体现真善美为由被学院要求重作。70年代末至80年代,杨诘苍从国画传统中钻研抽象绘画。最初,他从中国画里寻找抽象图形,局部放大并临摹明代画家徐渭的荷叶图。80年代中后期,他开始绘制具有书法笔触感的墨色方形,在创作过程中分几次加深墨色、或渲染不同深浅的墨色。《千遍书》就是这一时期的创作。他在绘画中使用明矾,这一材料被宋元时期的画家用于调节纸张的吸水性。中国工笔画讲究三矾九染,指的是用明矾固定底色,多次晕染,获得理想的画面层次感。杨诘苍不仅使用了国画的媒介,也借鉴了国画的工作方法。

在“可非道”中,杨诘苍将自幼学习书法的经验和1984至86年期间在罗浮山冲虚观学道的感悟召唤至中国绘画的传统媒材宣纸之上。他将极简、抽象的风格实验引入文人水墨画的时空之内。道德经被书写在画面一侧,正所谓“书画同源”,文字构成观念性、图示性的存在。图形主体则是狂涂、晕染等肆意笔触组成的不规则抽象形状。黑白灰的调性解构并再造了禅意,纸、笔、墨三者的妙用记录着艺术家动作与力道的存在。处于新潮美术中的弄潮儿们大多将西方美术史里的现代、后现代风格特质视为学习、模仿的重要对象,杨诘苍的实践在面貌上似乎是与他们背道而驰的。但是,艺术家毕竟不是生活在真空当中。恰是西方文化话语涌入所制造强压促使杨诘苍向自身文化传统深剖。然而,“可非道”却以道家之辩证试图消解现代与传统、西方与非西方之间的对立。观者亦被笔触和线条引入表面平静但内在充满冲突与张力的冥思之境。

1987年,在费大为的帮助下,蓬皮杜艺术中心策展人让-于贝尔·马尔丹来到中国探访,为“大地魔术师”展览(1989.5.18-8.14)挑选艺术家与参展作品,这一展览把非欧美艺术家与欧美艺术家的作品并置展出。利用传统水墨探索抽象画的杨诘苍成为入选的三位中国艺术家之一。由于入选作品被海关扣留,无法带出国,致使他在巴黎绘下这六幅画稿。这组作品是杨诘苍解构中国绘画和书法的实践,但他在参展前夕否定了这套创作。身在巴黎的杨诘苍,面对与欧美艺术家同台竞技的巨大压力,反而激发了他开启新的创作方法:把宣纸和墨水当作一个记录劳作和时间的物理性存在:每天他在前一天已经干透的宣纸上重新叠加墨汁,周而复始,墨汁在宣纸上形成稠密的肌理与金属的光泽,这成为他最终的参展作品《千层墨》——四件高约4.5米、宽3米的巨型绘画。

文 / 黄文珑、张理耕

民族性与世界性之辩实际上也是1987年以后中国思想界的关注重心。而中国艺术家意图在本民族文化中提取要素,改造传统的视觉资源——这一倾向呼应着现代化的进程。早在1934年,鲁迅在对青年木刻家陈烟桥的一封信件中就曾这样说道:“现在的文学也一样,有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。打出世界上去,即于中国之活动有利。可惜中国的青年艺术家,大抵不以为然。”显然,1980年代末期的对第二自然的写生至少在面貌上已然开始追寻“地方色彩”了。其中,个别创作及它们的创作者也在之后更加平滑的经济增长时代融入了全球艺术界。“东方”在艺术市场的裹挟下似乎不再是一种个体语言深度求索的方向,反而固化为简单的标签。

统稿编辑:张理耕

校对排版:孙杲睿

发表回复