中间声音丨一种回应:《中国作为问题》的角色问题

中间声音

编者按:中间美术馆不久前发布了《中国作为问题》第三辑、第四辑,其中第三辑收录的文章回访了1980年代的艺术现场与文艺创作思潮,第四辑则围绕中国艺术史和文学史写作中的观念与方法组织稿件。我们也收到了来自各方读者对于文集主题、编纂该文集的动机及文集背后所持立场的疑问。为此,参与了这两册编辑校对工作的中间美术馆实习生王吵基于自身的思考,以该篇“编后语”做出一份个人的回应。

一种回应:《中国作为问题》的角色问题

王吵

许多读者敏锐地觉察到,《中国作为问题》作为一个关于当代中国研究的系列文集,是绕不开一个关于以普遍与特殊的辩证法为底色的基本问题的。这个问题由来已久(参见张旭东2005年初版《全球化时代的文化认同:西方普遍主义话语的历史反思》),从无(恐怕也不会有)令人满意的定论或共识。它所引发的质询和争议,牵涉许多敏感而一触即发的话题。在《中国作为问题》第三辑、第四辑面世后,研究与策展部的同事很快就收到了这样的提问:

“为何以‘中国’为范畴?”

“中间美术馆挖掘了社会主义艺术的另一面,然而这些过去不被重视、实际上却是很好的艺术作品会不会成为国家主义和论证国家优越性的一种资源?”

“对‘中国’主体性的强调如何与国家主义区分?”

“书中某些文章看似开放,最终落脚点却还是以‘中华民族’为中心,所以你们对待民族国家的态度是什么呢?”

“你们引用汪晖教授的文章,是否意味着你们认可新左派的主张呢?”

……

作为参与《中国作为问题》第三辑、第四辑编辑工作的一个成员,我在阅读中发生的疑问,虽并不与引述的读者提问相同,但原理可通。这样的问题更加使我不得不直面自己的立场选择和为求自洽的逻辑论证。虽然作为编校者之一,我的个人观点并不必与《中国作为问题》亦步亦趋,但这并不妨碍我对《中国作为问题》的立意和实践方法进行理解、并在这样的理解的基础上进行反思。

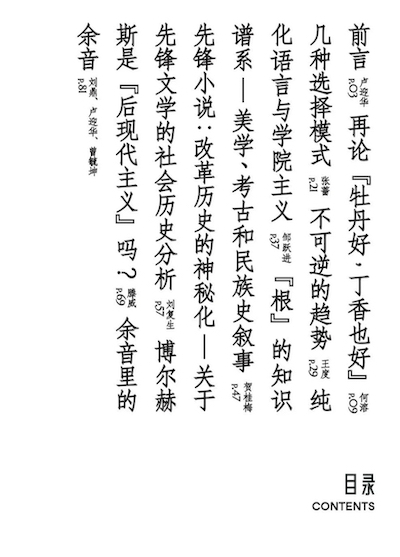

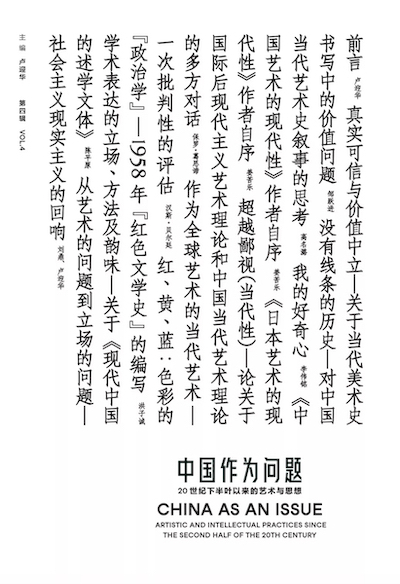

《中国作为问题》系列书影

《中国作为问题》系列书影

老生常谈,理解《中国作为问题》中普遍性与特殊性的辩证关系问题,或许依然需要区别分属于两种语境下的“特殊”与“普遍”。一方面,它强调当代中国作为研究对象在文化政治意义上的、我们日常语境下指涉的特殊性,要求关注现场经验、具体问题,拒绝使用被动或无效的西方话语和理论进行的当代中国想象;同时,它也强调中国之于历史时间和全球空间中的、在既有哲学体系意义上的、在普遍性与特殊性的辩证关系中的普遍性,拒绝中国在西方对普遍性与特殊性的确立的秩序下被特殊化、区域化、边缘化,而强调寓于其自身内部的普遍性。它重视当代中国作为研究对象的自我表达、自我研究、自我定义,要求这样的自我意识和其内在的普遍性被承认,并认为这一目标的达成需要付出多种尝试和努力。可以认为,《中国作为问题》自身就是这样的努力的一种尝试。

对于读者的提问,我或许可以基于以上理解作出这样的回答:《中国作为问题》并不以现行主流的西方价值和理论研究体系为敌、并不以之为一种主导的、被其“普遍化”了的特殊性,也并非在这样的逻辑下试图以中国立场取而代之、使自己成为堪称普遍性的特殊性;但是,它的确强调当代中国对新的普遍性的规定的积极参与,而这一前提便是积极回望、反思、总结当代历史中既有的自我经验。在这个意义上,《中国作为问题》可以肯定地说:这与狭隘的民族主义、国家主义无关,也更谈不上建立新的文化中心。它势必指向现代性以及现代性意涵下的普遍性问题,以及当代中国在新的历史时期对文化记忆的主体性认知。

此外,我也想提请读者注意《中国作为问题》作为基于艺术实践和艺术史工作的、由美术馆编选制作的研究书籍在当代中国研究领域内可能扮演的特别的角色。

《中国作为问题》系列出版物的副标题是“20世纪下半叶以来的艺术与思想”。“20世纪下半叶”有着明确的时间所指,当然也清晰地暗示并指向了一个意义重大的起始节点;卢迎华老师避免了使用更常见的、中国语境下与“现代”相对的“当代”之字眼,恐怕是有其用意的。我本是文学研究出身,相对于艺术史,更熟悉文学史;相对于实践,更适应理论;相对于经验,更习惯推演。而这种种趋向,也在近几十年中西方的当代中国研究中,占据着一定意义上的主流上风。所以,若仅把《中国作为问题》作为书名呈现,恐怕包括我在内的多数读者也不会直接想到它与艺术——尤其是艺术实践经验——的绝对内在关联。因此,在着手细读《中国作为问题》初稿时,我直觉到了一种内含于选题编排中的、不同于多数当代中国研究书目之选文策划的内在逻辑。

这并不是说这本书关注的便仅是20世纪下半叶以来的艺术问题、或仅以艺术为切入视角的思想研究。相反,只翻目录便可知:这两册书同时关注文学及文学史、历史学、叙事学、美学等领域,目光注视当代中国的同时,视野由中国而及东亚、东亚而及全球。这并不是在夸耀这套书的涉猎广泛,而是提请读者留意到,一位有着丰富策展实践经验的艺术史学者,在进行当代中国问题研究并编撰一套美术馆出版物时,是出于怎样的意识和目的,做出了这样的编选安排;而这样的安排,与上世纪80年代起发展起来的当代中国研究主流有着怎样的区别;而这样的区别,又能在怎样的方向上启发从事或对当代中国问题研究有兴趣的读者。

《中国作为问题》第三辑目录

《中国作为问题》第三辑目录

《中国作为问题》第四辑目录

有一次,卢老师和我谈起她自己和刘鼎老师早年间到国外各处举行展览和参与研讨交流的经验。卢老师讲到,她原以为,视觉艺术作品既然呈现于斯,便足可以自洽自明,应无沟通理解之障碍;但是,在交流过程中,卢老师发现自己不得不对这些外国观者做“自我解释”,以说明作品之涵义;而在这一过程中,她进而注意到,自己不得不使用对方的话语来完成这样的自我说明,而这一过程导致了可察觉的偏移和遗失。显然,这是一个有着敏锐洞察力的自觉的艺术实践者得到的、值得我们反思的珍贵经验,这样的经验回答了一个问题:视觉艺术在实践经验中是否存在语种之别——看起来,答案是肯定的;且这样广义上的语种之别,使不得不做的“自我解释”事实上几乎成为一种翻译,并产生了有关翻译机制的常见问题——减损、重写、创造正在发生,很多文字语言范畴内的翻译学甚至上文提及的关于普遍与特殊的辩证法关系对此一样适用。在这样的具体案例中,翻译的效应甚至是双重的——第一次出现于视觉(visual)语言到文字(verbal)语言的转译之间,而第二重出现在中文语境的文本到西语的话语和理论系统、价值体系之间。

最近,中间美术馆正在紧密筹划下一个展览的策展工作。我不知道《中国作为问题》的读者与中间美术馆展览(如“巨浪与余音”展)的观众在怎样的程度上发生重叠,不知道这部分既是读者也是观众的朋友是否也感到了二者间的一种内在逻辑的延续性——在编校《中国作为问题》和参与新一轮策展讨论的过程中,我感受到了这一种宝贵的有机连结,而这样的连结在各种意义上都起到了对当下状况的一定的补充和补偿作用。这样的补充和补偿作用在一定程度上使我回想起一种与卢老师在海外办展与交流中曾做的“自我解释”相呼应的却相对而言良性的、双向的“翻译”机制。

作为来到中间美术馆体验仅一月有余的实习生,卢老师提出让我写一篇编后记,我于是把编时的感受和编后的经验记录下来,与《中国作为问题》的读者和潜在读者分享,提请读者注意其特点,当然也盼望在这样的提醒下,读者多多少少可以体验到个中意义,阅读时有所启发。最后,以卢老师在《中国作为问题》第三辑的前言中对《中国作为问题》的立意描述作结——

“……我们都是艺术现场的创作者和实践者。是什么促使我们有迫切性要去研究和重思有关中国当代艺术的历史意识和理论范式呢?一方面是我们在具体的实践中,体会到已有的艺术史意识与具体的历史现实和当下的经验有许多脱节和不符之处;一方面,当我们身处全球艺术界工作时,在交流之中,时刻感受到我们的具体经验被普遍化的西方当代艺术视角所抽象和概念化,而缺乏形成对于自己的历史进程和具体经验贴切的解释。我们希望在中国具体的语境里来认知和讨论我们的问题,也希望能将我们的‘特殊’经验转化为具有开放性的理论。这也是《中国作为问题》这一系列相关工作的出发点。”

作者介绍

王吵:中间美术馆实习生,于宾夕法尼亚大学获硕士学位。本文是作者基于自己的编校经历对读者产生的或可能产生的疑问做出的一些个人回应。

编辑:周博雅

排版:闵锐

发表回复